聚氨酯树脂在上世纪30年代开始发展,此后作为重要的高分子材料被广泛应用在各个领域。而水性聚氨酯的研究紧随其后,开始于上世纪40年代,在1943年德国化学家Schlack首先将二异氰酸酯与乳化剂复配,之后加水高速分散并加入胺类扩链剂首次合成出聚氨酯乳液。1953年美国杜邦公司的研究人员以甲苯为稀释剂,将聚氨酯预聚物在水中分散,加入胺类扩链剂,最后加入乳化剂合成了具有一定分子量的水性聚氨酯。由于人们对聚氨酯树脂的认识还不够深入,因此低VOC的水性聚氨酯在当时并没有迅速得到应用。

上世纪70-80年代,随着欧美国家经济的高速发展,环境问题也开始出现,德国、美国等国家已经意识到了溶剂型聚氨酯对环境的危害,逐渐将研发方向转向水性聚氨酯领域,并开始有部分工业化产品推出。比如,在1972年水性聚氨酯作为溶剂型聚氨酯的替代产品,拜耳公司首次将其应用于皮革领域;在皮革领域逐步被大规模使用之后,欧美国家考虑到水性聚氨酯以水为稀释剂,不含或只含少量有机溶剂,对人体和环境的危害较小,因此在对聚氨酯应用领域不苛刻的领域,不断开始扩展其应用,如涂料、粘接剂及玻璃纤维浸润剂等。我国自从上世纪70年代开始涉足水性聚氨酯,到20世纪90年代,常州涂料化工研究院、安徽大学等科研院所在水性聚氨酯领域均有相关产品推出,进入21世纪后水性聚氨酯凭借其绿色环保、粘接强度高、成膜性能好、柔韧性可调等优点,我国诸如河北晨阳、万华化学等越来越多的企业都已开始进行水性聚氨酯研发和应用,已广泛应用于涂料、汽车内饰及运动地坪等领域。

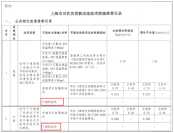

据报道,2020年2月,德国巴斯夫发布消息指出其要在西班牙继续增加水性聚氨酯树脂的产能;目前巴斯夫的水性聚氨酯应用领域已经涵盖工业涂料、木器及粘接剂等领域,这一扩充产能的信号表明其研发领域仍在从溶剂型聚氨酯体系向水性聚氨酯体系转化。2021年6月,在中国合成革峰会上,万华化学宣布设立水性聚氨酯合成革应用研究中心,旨在提高水性聚氨酯在合成革领域的研发速度,提高其科技创新能力。2022年7月德国科思创公司(原拜耳公司)在其上海基地举行了两个工厂的动工仪式,两个工厂在未来均被用来制备水性聚氨酯分散体和弹性体,这些环保型树脂将被科思创应用在汽车、鞋类、建筑等领域,以满足其原材料需求。到2021年为止,水性聚氨酯在我国的总产能为51.18万吨,排名从高到低的企业分别为万华(6.42万吨)、水性科天(5万吨)、华峰(5万吨)、科思创3.5万吨及思盛(3.4万吨)。

现阶段,随着全球化竞争的加剧,专利信息已经成为各行各业捕捉技术最新发展的信息来源。据世界知识产权组织报道,全球科学技术发明约有90-95%会在专利中体现,而只有5-10%会在科技文献中体现。因此,通过已有专利来研究行业技术的发展和未来趋势可使企业研发少走弯路,可达到降本增效的效果。《2020年全国专利密集型产业增加值数据公告》指出,我国在2020年专利密集型产业增加值为121289亿元,占当年国民生产总值的11.97%,相较于2019年增加了0.35%。其中新材料制造业排在七个分类中的第四位,增加值为14064亿元,占专利密集型产业增加值的比重为11.6%。

聚氨酯是全球六大高分子合成材料之一,也是国家新材料领域发展的一个重要方向,而水性聚氨酯凭借其低VOC、性能优异,在近十年已经成为聚氨酯行业的研究热点。因此关于该领域的技术内容必然会在专利层面涉及,分析专利信息并进行系统性研究,无论是对聚氨酯生产商还是对政府决策部门都具有极其重要的作用。

通过研究得出

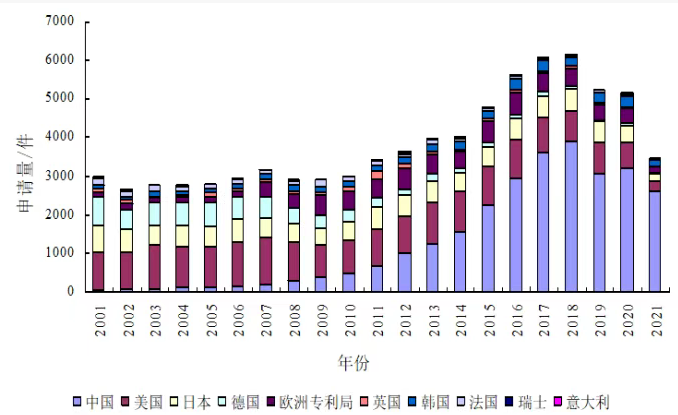

水性聚氨酯全球专利申请布局趋势

(1)基于全球水性聚氨酯专利申请趋势,整个水性聚氨酯领域的专利申请在从1990以来的30多年里面有着迅猛的增速,而我国相对其他国家发展最快,在2012年我国当年水性聚氨酯专利申请量已经成为世界第一,到2021年我国在该领域专利数量已占总专利数量的25%,远超其他国家。

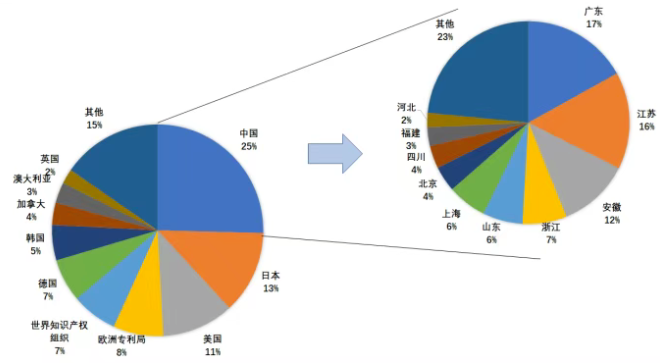

水性聚氨酯全球专利数量所在国地域分布

(2)从国内专利布局来看,我国长三角和珠三角对水性聚氨酯的研发和应用较为领先,布局较多的专利。从海外专利布局来看,我国在美国、日本及欧洲等国家的专利布局很少,而欧美发达国家则更重视在不同国家或地区的专利布局,只注重本土市场长此以往将不利于我国的全球范围内的市场竞争。

(3)从技术构成来看,水性聚氨酯的合成或改性是国外大公司进行布局的热点,而我国企业往往在树脂应用领域进行较多专利布局,因此,对于国内企业来说,注重研究树脂制备领域的技术,将有助于获得高价值专利。

结合前文研究,我国水性聚氨酯的专利申请量相较其他国家有明显的优势,但这并不意味着我国在该领域的核心技术也占据优势,从专利技术构成看我国在水性聚氨酯基础研究领域较为薄弱,在树脂的应用拓展领域技术较强,从这可以推断出目前我国仍有多数企业使用进口树脂搭配其他原材料进行生产制造,但这种产业模式缺少产品的议价权,原材料的使用受制于人,因此企业从长远出发一方面需要从水性聚氨酯的基础研究领域进行科学研究,并进行专利布局;另一方面应该侧重对自身的主要技术进行海外布局,筑牢中国水性聚氨酯产业参与全球竞争的专利根基。

从全球核心申请人的专利分析可知,我国虽然是水性聚氨酯领域的专利大国,但并不是强国,只有1家企业进行全球申请前十名,缺少行业引领性的头部企业,因此可以看出我国水性聚氨酯的研发企业较多,技术研究较为分散,这可能需要国家或行业组织引导相关企业优势互补、联合开发、做大做强,目前已经进入全球竞争日益激烈,只有我国企业或高校形成技术联合体才能与国外水性聚氨酯巨头展开竞争,占据全球市场的一席之地。在这方面可以参考安徽大学与安徽安大华泰新材料有限公司这种合作模式,通过学校的基础研究实力,再搭配企业的工业化技术和市场推广能力,快速实现水性聚氨酯技术的成果转换。

随着国家和企业对知识产权越来越重视,专利信息与科技文献一样,也已经是各行各业必不可缺的信息情报来源,能否获取准确和可靠的专利信息也成为决策能否成功的关键。因此,我国知识产权相关部门或地方政府应建立水性聚氨酯领域的专利搜集和分析系统,根据行业专利信息引领企业根据薄弱领域进行有效技术投入,并给政府招商引资或决策提供参考,推动水性聚氨酯行业的可持续发展。

本文节选自:《第22届水性技术年会暨2024绿色发展论坛》论文集

王亚鑫1,2,史立平1,谭伟民*1,饶兴兴1,2,汪辉辉1,雒新亮1 (1.中海油常州涂料化工研究院有限公司,江苏常州213016;2. 中海油常州环保涂料有限公司,江苏常州213012)

基于专利信息的水性聚氨酯全球发展现状及对策分析

基于专利信息的水性聚氨酯全球发展现状及对策分析

消泡剂在工程机械高光粉末中的选择与应用

消泡剂在工程机械高光粉末中的选择与应用

碳中和浪潮下,印尼风电涂料市场:新兴蓝海正待破局!

碳中和浪潮下,印尼风电涂料市场:新兴蓝海正待破局!

三棵树2026中国色彩趋势发布:用“新境”开启生活哲学!

三棵树2026中国色彩趋势发布:用“新境”开启生活哲学!

从"车身美容"到"智能材料中枢":解码汽车修补涂料产业的万亿裂变之路!

从"车身美容"到"智能材料中枢":解码汽车修补涂料产业的万亿裂变之路!

新能源浪潮下国产汽车漆逆袭外资的胜负手竟是它!

新能源浪潮下国产汽车漆逆袭外资的胜负手竟是它!

三棵树入选“中国品牌国际化标杆100”

三棵树入选“中国品牌国际化标杆100”

三棵树再获华证ESG“AA级”,跻身环境维度最佳实践TOP50!

三棵树再获华证ESG“AA级”,跻身环境维度最佳实践TOP50!

当"海上漂的大铁箱"穿上环保新衣:解码集装箱涂料的绿色革命!

当"海上漂的大铁箱"穿上环保新衣:解码集装箱涂料的绿色革命!

从工业管道到航天设备!高温防腐涂料究竟有哪些应用?

从工业管道到航天设备!高温防腐涂料究竟有哪些应用?

抓住“双碳”机遇|气凝胶绝热涂料:重塑建筑节能赛道的“全能选手”!

抓住“双碳”机遇|气凝胶绝热涂料:重塑建筑节能赛道的“全能选手”!

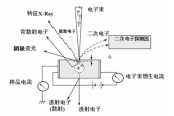

扫描电子显微镜在涂料中的应用及相关标准简介

扫描电子显微镜在涂料中的应用及相关标准简介

7月份粉末涂料主要原料运行及走势分析

7月份粉末涂料主要原料运行及走势分析

“向新同行 焕发商机”2025年三棵树荔枝文化节城市焕新招商峰会圆满落幕

“向新同行 焕发商机”2025年三棵树荔枝文化节城市焕新招商峰会圆满落幕