导语

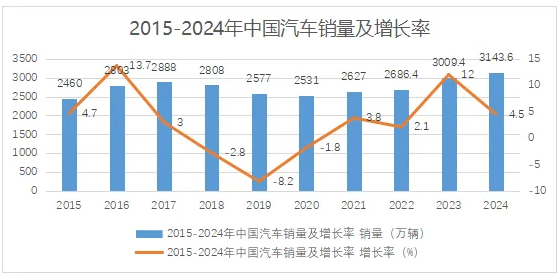

2024年,中国汽车产业交出了一份震撼全球的答卷:汽车产销量双双突破3100万辆,连续16年稳坐全球第一;新能源汽车销量占比飙升至40.9%,成为拉动产业升级的核心引擎。在这组亮眼数据的背后,一条隐形的“黄金赛道”——汽车涂料产业,正上演着一场静默却深刻的变革:外资品牌垄断的坚冰逐渐松动,国产品牌以技术创新与市场韧性强势突围,一场从“跟跑”到“领跑”的产业逆袭,已悄然进入加速期。

市场格局之变:修补漆战场上的“国货逆袭”

中国汽车涂料市场的格局,曾长期被外资品牌主导。在利润最丰厚、技术壁垒最高的汽车原厂漆领域(覆盖车身涂装),巴斯夫、PPG、立邦等外资企业凭借数十年技术积累与先发优势,仍占据约80%的市场份额,尤其在乘用车车身涂料市场近乎形成垄断。

但转折点出现在修补漆市场——这个连接新车销售与后市场服务的关键环节,国产品牌用一场“惊天逆转”改写了规则。2024年,中国修补漆市场呈现“5+3+2+1”的全新格局:5家欧美品牌(如PPG、艾仕得)虽保留份额,但3家中国品牌(雅图高新、东来股份、实创科技)已强势跻身第一梯队,与2家日本品牌(立邦、关西)、1家韩国品牌(KCC)形成多元竞争。更值得关注的是,国产品牌不仅全面打入主流车企后市场体系(如与比亚迪、吉利等头部新能源车企达成合作),更开始在全球市场“开疆拓土”:北美、南美、中东等地的汽车修补店中,“中国制造”的涂料产品正以高性价比与本地化服务抢占份额。

这种逆转的背后,是国产品牌对市场需求的精准把握:相比外资品牌的“标准化输出”,中国涂料企业更擅长“快速响应”——从车型迭代周期缩短到区域气候差异适配,从经销商网络下沉到售后技术服务下沉,国产品牌用“接地气”的策略填补了市场空白。

新能源赛道:国产涂料的“弯道超车”新机遇

如果说修补漆市场的突破是“守正出奇”,那么新能源汽车的爆发,则为国产品牌打开了“换道超车”的黄金窗口。

与传统燃油车相比,新能源汽车的涂料需求呈现三大颠覆性变化:其一,验证周期大幅缩短——新能源车企为抢占市场,将涂料验证周期从传统的2-3年压缩至1-2年,给了国产企业“试错-迭代”的快速成长机会;其二,供应链开放度提升——新势力车企更倾向于与本土供应商合作,对新技术、新工艺的接受度更高;其三,技术需求“推陈出新”——电池、电机、电控的“三电”系统需要专用绝缘阻燃涂料,铝合金、复合材料等轻量化底材催生新型涂层方案,高饱和度色漆与多色套涂工艺则推动效应颜料升级。

面对这些机遇,国产品牌早已提前布局。雅图高新IPO募资4.31亿元加码水性汽车漆产能,重点研发新能源“三电”涂料;三棵树在安徽、上海建设专业汽车涂料生产线,剑指新能源车企核心供应商;东来技术投入4亿元建设万吨水性漆智能工厂,将产能与技术储备同步提升。这些动作的背后,是中国涂料企业对“技术-市场-产能”三角关系的深度理解:只有掌握核心技术,才能在新能源赛道上掌握话语权。

绿色智造:未来竞争的“底层代码”

当市场份额争夺逐渐白热化,中国汽车涂料产业的竞争维度已悄然升级——从“规模扩张”转向“绿色技术+智能制造+响应速度”的全维度比拼,而“绿色智造”正成为决定胜负的“底层代码”。

环保政策的持续收紧是直接推手。2024年,中国汽车修补漆市场中,水性涂料占比已突破60%,20万吨的总需求中,水性产品成为绝对主流;与此同时,高固含涂料、无溶剂涂料等绿色技术也在加速替代传统溶剂型产品。更关键的是,头部企业纷纷加码智能制造:立邦天津基地建成全球最大汽车涂料工厂(年产能13.3万吨),巴斯夫上海树脂产能两年翻倍至1.88万吨,东来涂料投入4亿建设万吨水性漆智能工厂……他们在这场“绿色智造”的浪潮中,都格外引人注目。

结语:

从外资垄断到国产品牌在修补漆市场“闯出重围”,从新能源赛道的“换道超车”到绿色智造的“底层突破”,中国汽车涂料产业的变革,本质上是一场“技术韧性+市场活力+政策引导”共同驱动的产业革命。

美俪嘉科技集团2026年会启幕:以拼搏之姿共赴荣光新程

美俪嘉科技集团2026年会启幕:以拼搏之姿共赴荣光新程

“中国绿”引多国瞩目!三棵树获全球666+媒体报道

“中国绿”引多国瞩目!三棵树获全球666+媒体报道

三棵树入选“2025年度中国消费名品名单”

三棵树入选“2025年度中国消费名品名单”

低温高边缘防护粉末涂料在矿山机械应用开发

低温高边缘防护粉末涂料在矿山机械应用开发

存量时代的社区焕新样本:三棵树“马上住”如何走向万店网络

存量时代的社区焕新样本:三棵树“马上住”如何走向万店网络

为机器人“穿衣”——涂层材料的新战场!

为机器人“穿衣”——涂层材料的新战场!

500户乡镇藏着百万级市场!仿石漆正引爆“乡村颜值经济”新蓝海!

500户乡镇藏着百万级市场!仿石漆正引爆“乡村颜值经济”新蓝海!

辐射制冷涂料开启建筑节能“无电降温”新纪元!

辐射制冷涂料开启建筑节能“无电降温”新纪元!

马年马上住加速开跑!三棵树1+N发布会暨苏州15店开业同庆

马年马上住加速开跑!三棵树1+N发布会暨苏州15店开业同庆

设计师视角解读防水新国标!

设计师视角解读防水新国标!

政策利好!防水卷材相关条目纳入新版鼓励外商投资目录

政策利好!防水卷材相关条目纳入新版鼓励外商投资目录

海工装备防腐挑战与解决方案:高性能环氧涂料全面解析!

海工装备防腐挑战与解决方案:高性能环氧涂料全面解析!

粉末涂料有望保持不俗的年均复合增长!

粉末涂料有望保持不俗的年均复合增长!

海洋防污涂料性能评价技术的研究进展

海洋防污涂料性能评价技术的研究进展